フォロワーが増えない・反響につながらない…そんな悩みを解消します

はじめに|SNSを活用しているのに「成果が出ない」と感じていませんか?

いまやSNSは、注文住宅業界でも集客・ブランディングに欠かせないツールとなりました。多くの工務店やハウスメーカーがInstagramやTikTokを開設し、施工事例を発信しています。

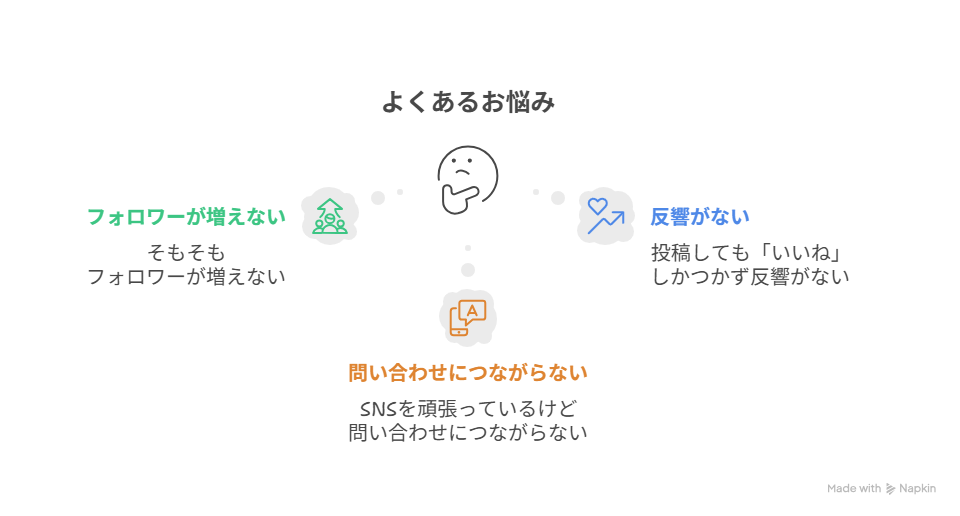

しかし、実際にはこんなお悩みをよく聞きます。

- フォロワーがなかなか増えない

- 投稿しても「いいね」しかつかず反響がない

- SNSを頑張っているけど、問い合わせにつながらない

本記事では、そうした状況に陥ってしまう“3つの失敗パターン”と、すぐに取り組める具体的な解決策を解説します。SNS運用を見直すヒントとして、ぜひご活用ください。

注文住宅会社がSNS運用で失敗する3つの理由

1. 「目的があいまいなまま運用している」

多くの住宅会社が「なんとなくSNSを始めてみた」という状態で運用を続けています。「毎日投稿していれば、そのうち反響が出るはず…」と信じているケースも少なくありません。

ですが、SNSには明確な“目的設計”が不可欠です。フォロワー数を増やすことが目的なのか、資料請求や来場予約に誘導することが目的なのかで、運用方針は大きく変わります。

解決策:KPI設定とカスタマージャーニーの明確化

- 例:フォロワー → 保存 → プロフィールクリック → 問い合わせ という導線を明示

- 投稿ごとに目的を明確にし、KPI(例:保存数・クリック率)で測定する

まずは「誰に何を届けて、どんなアクションを促すか?」を明確にすることから始めましょう。

2. 「施工写真を並べるだけで終わっている」

Instagramのフィードが、施工事例の写真ばかりになっていませんか?

美しい外観や内装の写真は魅力的ですが、それだけではユーザーの心を動かすことは難しいのが現実です。なぜなら、他社も同じような写真を投稿しているからです。

解決策:ストーリー性・顧客視点を取り入れる

- 「〇〇市の30代夫婦が叶えた家づくり」など、実際の施主エピソードを添える

- 建築中の様子や現場スタッフの裏側など、“人”が見える投稿を意識

- 「ビフォーアフター」「お客様の声」など、感情に訴えるコンテンツが有効

写真+文章の“物語性”を強化することで、見込み客の共感を引き出せます。

3. 「更新が止まりがち・分析していない」

SNSは“継続”と“改善”が命です。

「忙しくて最近投稿できていない」「どの投稿が効果的だったか分析していない」など、運用体制が曖昧なままでは成果につながりません。

解決策:PDCA体制とツールの導入/外注の検討

- 投稿カレンダーを作り、週2〜3回の更新をルーチン化

- フォロワーの増減・保存数・エンゲージメント率などを月1でチェック

- リソースが不足している場合は、SNS運用代行サービスの活用も選択肢に

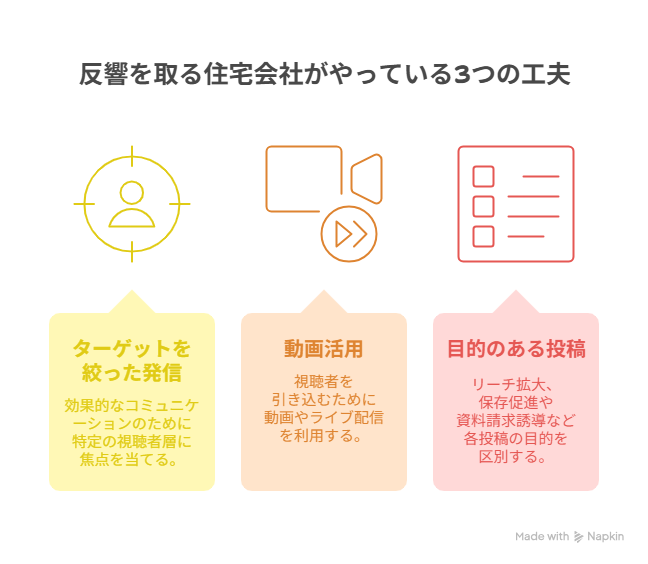

SNSで反響を取る住宅会社がやっている3つの工夫

実際にSNSからの問い合わせや資料請求を増やしている工務店には、以下のような共通点があります。

- ターゲットを絞った発信

- 例:「子育て世代向けの平屋」「30代共働き夫婦の家づくり」など

- 動画やライブ配信などの活用

- ストーリーズ・リール・ライブで“動き”と“リアル感”を出す

- 投稿ごとに目的を分ける

- 例:ある投稿はリーチ拡大、別の投稿は保存促進や資料請求誘導

これらの工夫を取り入れるだけでも、SNSの成果は大きく変わってきます。

失敗を避けたいなら、プロの支援をうまく活用するのも手

「運用の方向性は分かってきたけど、実際に手を動かす時間がない」 「分析や投稿アイデアの引き出しが足りない」

そんな場合は、SNS運用代行サービスをうまく活用するのも有効です。

特に、注文住宅業界に特化したSNS代行会社であれば、住宅ユーザーの傾向や反応が取れるノウハウを持っているため、成果に直結しやすくなります。

投稿代行だけでなく、戦略設計・デザイン・効果分析まで対応してくれるプランもあるので、必要に応じて検討してみましょう。

まとめ|SNS運用の失敗は「やり方」ではなく「考え方」にある

SNSは“表面的な運用”では成果が出にくい世界です。大切なのは、誰に何を届け、どんな行動を促したいかという“設計力”です。

運用体制や投稿内容に少し工夫を加えるだけで、SNSは強力な営業ツールになります。

自社の目的やターゲットに合った運用方針を定め、効果を検証しながら継続していくことが、SNS成功の近道です。